全国的にも珍しい4層の天守を持ち、「城下町・大垣」のシンボルとして市民に親しまれている大垣城。

慶長5年(1600年)の関ケ原の戦いでは西軍・石田三成の本拠地にもなり、本戦部隊が関ケ原に移動した後も壮絶な攻防戦が繰り広げられました。

戦国の世が去った江戸時代、寛永12年(1635年)以降には戸田家11代が十万石の城主を続け、昭和20年(1945年)戦火で焼失したものの、昭和34年に再建されました。

慶長5年(1600年)の関ケ原の戦いでは西軍・石田三成の本拠地にもなり、本戦部隊が関ケ原に移動した後も壮絶な攻防戦が繰り広げられました。

戦国の世が去った江戸時代、寛永12年(1635年)以降には戸田家11代が十万石の城主を続け、昭和20年(1945年)戦火で焼失したものの、昭和34年に再建されました。

- 戦災で焼失する以前、大垣城の天守は旧国宝に指定されていました。

現在、大垣公園内には、大垣城を背景にした大垣藩初代藩主 戸田氏鉄公の像が立っています。

- 大垣城 東門。天守が復興された際に、七口之門の 1つである内柳門がここに移築されました。

昭和20年(1945年)、戦災で惜しくも焼失しなければ歴史的価値の非常に高い観光名所になっていたと言われる大垣城。

かつての大垣城は、水堀を幾重にもめぐらせた堅城で、敷地にして現在の3倍以上、櫓の数は10を数える大変規模の大きな要塞だったと言われています。

かつての大垣城は、水堀を幾重にもめぐらせた堅城で、敷地にして現在の3倍以上、櫓の数は10を数える大変規模の大きな要塞だったと言われています。

|

鉄門跡(くろがねもんあと) 鉄門跡(くろがねもんあと) |

慶長5年(1600年)の関ケ原の戦いで、西軍・石田三成の本拠地となった大垣城。

慶長5年(1600年)の関ケ原の戦いで、西軍・石田三成の本拠地となった大垣城。

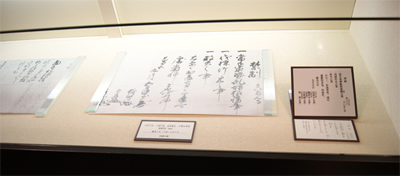

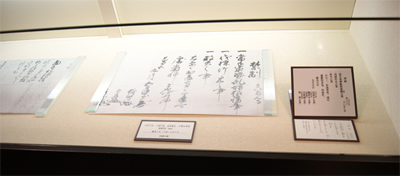

関ケ原合戦本戦の舞台となるはずだったこの大垣城には、当時の戦国武将たちの貴重な資料や、江戸時代以降、実際に戸田氏が使用した甲冑が残されています。

石田三成をはじめとする西軍・東軍の武将による連署禁制の書が見られます。

小西行長、宇喜多秀家、島津義弘、池田輝政など、関ケ原の戦いで活躍した武将の名前があります。

ここ大垣でまさに戦いが起きようとしていたことが分かります。

関ケ原の戦いの前日、9月14日に起こった杭瀬川の戦いを再現したジオラマです。

関ケ原の戦いの前哨戦にあたるこの戦いでは、西軍が大勝しました。

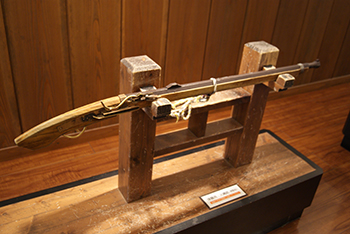

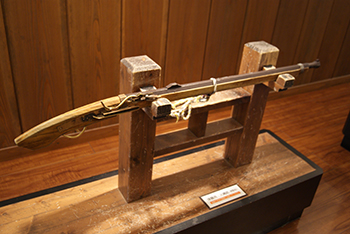

戦国時代使用されていた兵器である火縄銃や槍・弓を、実際に手に取って体験できます。

武士や庶民の生活、当時の大垣城下の様子を、ジオラマや地図資料などの展示で見ることができます。

武士や庶民の生活、当時の大垣城下の様子を、ジオラマや地図資料などの展示で見ることができます。

最上階は展望室となっており、関ケ原の戦いの際に東軍が布陣した岡山(現在の勝山)方面など、大垣市内の風景が一望できます。

最上階は展望室となっており、関ケ原の戦いの際に東軍が布陣した岡山(現在の勝山)方面など、大垣市内の風景が一望できます。

関ケ原の戦いの際、西軍に属していた大垣城も東軍による猛攻を受けました。

関ケ原の戦いの際、西軍に属していた大垣城も東軍による猛攻を受けました。

落城寸前の大垣城から脱出し、この戦いの様子を語り継いだ女性…おあむ(おあん)は、城から「たらい」に乗り、堀から脱出したと言われています。

このおあむが見てきた大垣城 籠城戦の様子は、『おあむ(おあん)物語』として後世に伝えられました。

現在大垣市では、これにちなんだ「水の都おおがきたらい舟」のイベントが、春に行われています。

大垣城の入り口は、七つ(大手門、南口門、柳口門、竹橋口門、清水口門、辰の口門、小橋口門)があり、「七口之門」(ななくちのもん)と呼ばれていました。

大垣城の入り口は、七つ(大手門、南口門、柳口門、竹橋口門、清水口門、辰の口門、小橋口門)があり、「七口之門」(ななくちのもん)と呼ばれていました。

大垣市内には、現在も「七口之門」の跡が残っており、すべての門跡を訪れてみると、かつての大垣城下の規模を実感できます。

- 柳口門跡

- 竹橋口門跡

慶長5年(1600年)の関ケ原の戦いで、西軍・石田三成の本拠地となった大垣城。

関ケ原合戦本戦の舞台となるはずだったこの大垣城には、当時の戦国武将たちの貴重な資料や、江戸時代以降、実際に戸田氏が使用した甲冑が残されています。

関ケ原合戦本戦の舞台となるはずだったこの大垣城には、当時の戦国武将たちの貴重な資料や、江戸時代以降、実際に戸田氏が使用した甲冑が残されています。

石田三成をはじめとする西軍・東軍の武将による連署禁制の書が見られます。

小西行長、宇喜多秀家、島津義弘、池田輝政など、関ケ原の戦いで活躍した武将の名前があります。

ここ大垣でまさに戦いが起きようとしていたことが分かります。

小西行長、宇喜多秀家、島津義弘、池田輝政など、関ケ原の戦いで活躍した武将の名前があります。

ここ大垣でまさに戦いが起きようとしていたことが分かります。

関ケ原の戦いの前日、9月14日に起こった杭瀬川の戦いを再現したジオラマです。

関ケ原の戦いの前哨戦にあたるこの戦いでは、西軍が大勝しました。

関ケ原の戦いの前哨戦にあたるこの戦いでは、西軍が大勝しました。

戦国時代使用されていた兵器である火縄銃や槍・弓を、実際に手に取って体験できます。

武士や庶民の生活、当時の大垣城下の様子を、ジオラマや地図資料などの展示で見ることができます。

最上階は展望室となっており、関ケ原の戦いの際に東軍が布陣した岡山(現在の勝山)方面など、大垣市内の風景が一望できます。

最上階は展望室となっており、関ケ原の戦いの際に東軍が布陣した岡山(現在の勝山)方面など、大垣市内の風景が一望できます。

関ケ原の戦いの際、西軍に属していた大垣城も東軍による猛攻を受けました。

関ケ原の戦いの際、西軍に属していた大垣城も東軍による猛攻を受けました。

落城寸前の大垣城から脱出し、この戦いの様子を語り継いだ女性…おあむ(おあん)は、城から「たらい」に乗り、堀から脱出したと言われています。

このおあむが見てきた大垣城 籠城戦の様子は、『おあむ(おあん)物語』として後世に伝えられました。

現在大垣市では、これにちなんだ「水の都おおがきたらい舟」のイベントが、春に行われています。

大垣城の入り口は、七つ(大手門、南口門、柳口門、竹橋口門、清水口門、辰の口門、小橋口門)があり、「七口之門」(ななくちのもん)と呼ばれていました。

大垣城の入り口は、七つ(大手門、南口門、柳口門、竹橋口門、清水口門、辰の口門、小橋口門)があり、「七口之門」(ななくちのもん)と呼ばれていました。

大垣市内には、現在も「七口之門」の跡が残っており、すべての門跡を訪れてみると、かつての大垣城下の規模を実感できます。

- 柳口門跡

- 竹橋口門跡

最上階は展望室となっており、関ケ原の戦いの際に東軍が布陣した岡山(現在の勝山)方面など、大垣市内の風景が一望できます。

関ケ原の戦いの際、西軍に属していた大垣城も東軍による猛攻を受けました。

落城寸前の大垣城から脱出し、この戦いの様子を語り継いだ女性…おあむ(おあん)は、城から「たらい」に乗り、堀から脱出したと言われています。

このおあむが見てきた大垣城 籠城戦の様子は、『おあむ(おあん)物語』として後世に伝えられました。

落城寸前の大垣城から脱出し、この戦いの様子を語り継いだ女性…おあむ(おあん)は、城から「たらい」に乗り、堀から脱出したと言われています。

このおあむが見てきた大垣城 籠城戦の様子は、『おあむ(おあん)物語』として後世に伝えられました。

現在大垣市では、これにちなんだ「水の都おおがきたらい舟」のイベントが、春に行われています。

大垣城の入り口は、七つ(大手門、南口門、柳口門、竹橋口門、清水口門、辰の口門、小橋口門)があり、「七口之門」(ななくちのもん)と呼ばれていました。

大垣市内には、現在も「七口之門」の跡が残っており、すべての門跡を訪れてみると、かつての大垣城下の規模を実感できます。

大垣市内には、現在も「七口之門」の跡が残っており、すべての門跡を訪れてみると、かつての大垣城下の規模を実感できます。

- 柳口門跡

- 竹橋口門跡

| 住所 | 〒503-0887 大垣市郭町2-52 |

|---|---|

| 電話番号 | 0584-74-7875 |

| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 火曜、祝日の翌日、年末年始 ※今年度の開館カレンダーは市HPをご確認ください 大垣市HP |

| 入場料 | 郷土館との2館共通券(大人200円) 郷土館・守屋多々志美術館・奥の細道むすびの地記念館との4館共通券(大人600円) 高校生以下無料・団体割引あり(20人以上) |

| 交通アクセス | JR大垣駅南口から南へ徒歩7分 |

より大きな地図で 観光モデルコース を表示